4コマ漫画53「意思決定支援!」

新年あけましておめでとうございます。

今年はうま年。

「うまーく行こうぜ!」とやる気満々ですが、三日坊主にならないことを祈るばかりです。

さて先日、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の勉強会に参加しました!

ACPとは「人生会議」とも呼ばれ、将来の変化に備えて、将来の医療やケアについて、患者さん本人を主体に、ご家族や近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、意思決定を支援していくプロセスのこと。

――だよね、だよね。

患者さんの気持ちを尊重するって、本当に大事。

まだまだ知識も経験も不足していますが、日々の業務につなげていきたいと改めて感じました。

また別の機会に、「意思決定支援」について学ぶ場がありました。

意思決定支援とは、障害のある方や認知症のある方が、自分の人生に関する選択をする際に、必要な情報やアドバイス、コミュニケーション方法などを提供し、本人の意思決定をサポートするプロセスのこと。

なるほど、なるほど。

認知症のある方だって、「自分のことは自分で決めたい」。

どう関わることが、その人にとってよい支援になるのか。

改めて考えさせられる機会となった!

ACPも意思決定支援も、共通しているのは

「本人を主役に、寄り添いながら支援していくこと」。

大切なことだが、実際の現場では本当に難しい。

「どうすればよかったのか?」

答えが見つからない。

ここで、Aさんのお話。

Aさんは一人暮らし。

もともとの性格もあるのか、何事にも不安が強く、自分で決めることに自信のない方だった。

支援者は、できる限りご本人の意思を尊重し、不安に寄り添い、相談にも対応してきた。

しかし一つ、大きな困りごとがあり、

Aさんは、人によって言うことや態度が違い、

どれが本当の思いなのか、意思なのか、分からないのだ、

その時々の感情で発言が変わり、

支援者の一言で、今までの話が180度変わることもしばしば。

周囲の影響を受けやすいことも、支援を難しくしていた。

その結果、支援者それぞれが持つAさんの印象はバラバラで

ある支援者は

「いつも明るくて、よくお話ししてくれます。自分のことも比較的できていますよ」

一方で別の支援者からは

「人の悪口が多く、何でも支援者に頼ってきて大変です」

――支援者が振り回されてしまう状態。。。

皆さんも、こんな経験はありませんか?

家族の前では「嫌だ」と言うのに、

医師の前では「はい」と従順になる高齢者。

普段は「できない」「無理」と言うのに、

行政の前では「何でもできます」と話す高齢者。

こうしたケースは、まだ“かわいい”方かも。

一人暮らしの高齢者の場合、

・これからどうしたいのか分からない

・制度が分からない

・体は衰えていく

・不安ばかりが募る

・何が正解か分からない

そんな場面に、日常的に出会う。

私自身、できるだけ分かりやすく説明し、情報提供をしながら寄り添うことを大切にしていますが、

**「聞き方」「伝え方」**の難しさを、常に感じる。

さらに難しいのは、本人だけでなく、家族の意向が支援を左右する場面も多いことだ。

そしてもう一つ大切なのが、支援者間での情報共有。

主観や感情に引っ張られず、できるだけ客観的に伝えること。

私情が入ると、知らず知らずのうちに話が膨らみ、

本来伝えるべき情報からズレてしまうことも。

自分自身への戒めでもあります。。。

さて、最後にうまどしだけに、こんなことわざで締めたいと思います。

「馬には乗ってみよ、人には添うてみよ」

馬の良し悪しは、乗ってみなければ分からない。

人の本質も、共に過ごし、関わってみなければ分からない。

何事も、実際に経験してみて初めて見えてくるものがある。

2026年。

馬に乗る自信はありませんが、

人に寄り添う姿勢は変えず、

そして柔軟さも忘れずにいたい。

そんなことを思う、今日この頃です。

2026.01.26

4コマ漫画52「患者になって思うこと」

患者になって思うこと

先日、年に一度の健康診断の結果が返ってきた。やっぱりな。と思う体重の数字に現実を改めて突きつけられたとともに、ノーマークだった箇所も引っかかってしまう。

そんなこんなで、生まれて初めて眼科を受診することとなった。

医療従事者といえど、初めてかかる眼科にドキドキの私。何されるのか?と訳もわからなかったが、受付から検査、そして診察までわかるようにそして丁寧に対応いただき、ホッとした。

のちに巷でも人気のある眼科だと分かったのだが、それも聞いて納得とともに、人気のある事業所のノウハウを患者になって改めて感じた気がした。

話は変わるが、私は常々、介護保険や医療保険の制度をもっと身近に勉強する機会が万人にあれば良いと思っている。

究極をいえば、義務教育の中に保険制度を学ぶ機会があればいいなと思うわけで、

あと、数年後にきっと介護保険のお世話になるだろう我が母でさえ、「介護保険って何が使えるんやっけ?」と。介護保険料を払っているにもかかわらずきちんと理解はしていない。

そんな方が世間一般の大半であるだろうと思う。

我々が他業界のことを対して知識が皆無であるように、医療、介護に従事してない、ないし家族が健康優良家族であればあるほど、介護保険の制度に関しては学ぶ機会は少ないと思う。

そして、いざ介護保険を利用するとなれば65歳以上が大半で、中には80歳も過ぎてから、初めまして介護保険!というかたも少なくなく、若い頃と比べて新しい知識を得ることや判断力が低下した方々に初めましてはきっと負担が多いだろうと思う。

と、私の考え、想いは尽きないのであるが、冒頭のように、40代の私でさえ初めましてのことにドキドキするんだもん。病気などを患い人生の、ないし日々の生活に不安をもつ初めまして介護保険の利用者様たちはきっともっと不安だろうし、わからないことばかりであろう。

その中で利用者、そして家族が安心してサービスを受けるためには私が初めての眼科で感じた感覚が大事なのだと思う。

ここで大切なポイントだと私が思うのは

私がホッとした感覚は、その他皆もホッとするポイントではないということ。

今回私は、初めての眼科で、スムーズ、スマートな対応と丁寧な説明に安心感を覚えた。

もしかしたら、対応は無愛想でも確かな技術を求めているかたもいるかもしれないし、会社の規模や実績を重視しているかもしれない。

つまりは、サービス提供者はよかれ!と思っている、これが当然だろう!と思っていることが、利用者、家族にとっては決して安心感や満足には繋がってないことがあるということも考えなければならない。

Aさんは、いわゆる引きこもり高齢者。そしてもともと地位のある仕事についていたこともあり、言葉を包み隠さず表現すると「わがまま」な高齢者であった。

もちろんディサービスは断固拒否。家族もこのままでは寝たきりになるという懸念からリハビリを導入することになった。が、しかし、現状生活には困っておらずご自身でもできることが多いため、リハビリが入ることによってここが変わりました!や、これができるようになりました!などの効果をカタチにすることが難しい事例だった。もちろん運動も拒否。意欲もない。

まぁこういう高齢者は今までも対応したことがあり、私は利用者様にとってリハビリの1時間が楽しければ、リハビリ(介入)か継続してくれれば!くらいにしか思ってなかったのだが、家族は違った。

介入して数ヶ月後、家族からクレームが上がったのだそ

・リハビリをしても全然かわらない。

・外に連れて行って欲しいのに、外に出てない。と。

ここに至るまで、私はミスを犯している。皆さんはどう考えるだろう。

一つ目は、家族が仕事でリハビリの場面に同席することがなく、また私も積極的にコミュニケーションを取ってなかったため、私と利用者本人とは合意と満足を得られていたことも、家族にとっては安心感や満足に繋がってなかったという認識。

二つ目は、こんなもんだろという、慣れ。

三つ目は、効果に対する価値観のずれの認識の欠如。

以上の配慮がなかったことが、家族の不信感や不安感を助長し結果クレームになってしまった。

『利用者の意欲を引き出して効果を出すことがあなたたちプロの役目でしょ』と宿題のような一言もいただいた。

改めて、いろいろな価値観を人生観があり、そしてそれは本人と家族でも違うことを理解しつつ、提供するもの、対応、関わり方を考える機会となった。

今日もまた、目の前のご利用者様、ご家族。

今日の1時間が利用者様にとって満足と安心感になる事を意識しつつこれからの生活が楽しく迎えられるように、どんな関わりをしていくかとない知恵絞る私であった。

ちなみにであるが、私の眼科の診察の結果は、課題はあるものの現状問題なし。

ホッとした。

いやいや、他に課題は残っているだろう。

忘れてないか?

体重の数値を下げなければ、私に安心感はない。

2026.01.26

訪問4コマ漫画51「テクノロジーの進歩と先人の知恵」

10月は色々なイベント事があった。

その中でも国際福祉機器展は、普段リハビリに従事している私は、ドラえもんの『ひみつ道具』を見つけるが如く、便利なもんないかなーと思うわけで。

訪問業務に従事してまぁまぁ時が経つが、最近のテクノロジーの進歩には本当にすごいなーと思う事も多い。

私が理学療法士になりたてホヤホヤのころは(うん年まえのことよ‼︎)頸髄損傷の方の環境制御装置を当時一緒に働いていたOTの方が息を吹きかけてリモコン操作する物を作って、『へぇ〜すごいなー。』と感心したのを覚えているが、いまや声ひとつ『OK Google』や『アレクサ〜』であらゆることが操作できるんだから、おったまげ〜と過去の自分は声を上げるだろう。

テクノロジーの進歩はあったらいいな。を実現し、『こ、こんな発想が!』と驚く商品も沢山開発されており、ワクワクが止まらない。

さて、道具を使うことのメリットは多々あるが

その一つに

①即時効果が得られること。

があげられる。

簡単な例を挙げると

手すり一本つけるだけで階段が安全に昇り降りができること。

筋肉をつけて安全に!と思うとちょっと時間がかかりすぎる。

二つ目に

②サービスの標準化ができる!

ということも大事だ。

介護現場において技術の差は経験年数や体格差によってバラツキがあり、どうしても人によって提供できる技術の質、量に差が出てしまうのも致し方ないところで。

それが道具を使えばどうだろう。

誰が行なっても同じサービスが提供できるということは安全面の確保や人手不足の問題の解消にも繋がるのではないかと。(もちろんケースバイケースもありますけどね!)

福祉用具とはかけ離れるが、先日とある駅のトイレを拝借した際に、トイレの壁に『スマホから簡単に清掃のリクエクト』と張り紙が貼ってありその下にQRコードが。そのコードを読み込むと、清掃の依頼や落とし物の連絡など選択肢があるページに飛んだ。

確かに公共のトイレを利用した時に『あれっ』と思ってもついつい見過ごしてしまいそのままになっているトイレがある。今の時代みんなスマホ持ってるから、それで連絡したらすぐ様に清掃してもらえ快適な環境が維持できる、なんとも画期的でなんで今までなかったのかと思うくらいだ。

とまぁ、道具の進歩、テクノロジーの進歩にはこれからも可能性があるなとつくづく思うわけで。

そんな中、とあるお家で利用者家族と『栗』について熱く語り合う場面があった。

わたしが

『栗は好きだけど、しっかり渋皮まで綺麗にしてからもらいたい!』

なんて横柄な主張をすると、

ご家族はのそのそを台所に行き、

あれこれと道具を出してくるではないか?

『これはね、使いやすいけど切れやすいから注意だね』

『これつかって、こーすると簡単に剥けるよ。』

と。

使い古されな道具は年季と哀愁漂う風貌。それを使って向いた栗はさぞ味に深みを増すのではないかという期待さえも抱く道具と、家族の語り、説明であった。

そう、その時、私は栗から忘れていたことを思い出す。

ついつい新しいものに走りがちな私であるが、その道具を利用する、開発する根底には

・こまったな。

・どうしたら良くなるだろ?

・何を工夫しよう?

などの過程があってこそ今に至る。

我々の仕事は道具をあてがうことではなく、

困ったな?大変だな?を抽出し評価し、それに見合った最適な道具や環境を設定することなのだ。

暇な私はひみつ道具に『栗』にまつわるものはないかと検索。

なんと、あった。その名も『上げ下げくり』

予定をくり上げたりくり下げたりすることができる道具らしい。

興味があったら調べて欲しい。

2025.11.14

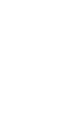

訪問4コマ漫画㊿「『らしく』生きる。」

『あなたらしさ』ってなんですか?

急に問われた質問に、どれだけの人が答えることができるだろう。

私も自我は強い方だとは思うが、自分らしさとは?と問われると、ちょっと困ってしまう。

先日、信号待ちをしていると、後ろを電動車椅子で通行していったオジ様に目を奪われた。

それは8月の炎天下。

不要不急の外出は控えてくださいと言われているあの頃の出来事で

颯爽と私の後ろを駆け抜けた電動車椅子オジ様は

車椅子にうまく固定した日傘を指し、

イケてるサングラスに柄シャツ。

そして両手にはあのDAIGOバリの革手袋をつけて駆け抜けたのだ。

炎天下、暑さで脳の80%は機能停止してる私も心から『イカしてる』と呟いたのは忘れない。

どのような理由で車椅子を使っての生活に至ったのかわからないが、その生き様に拍手喝采。

そして、Sさんの葛藤も同時に思い出されるのであった。

Sさんは比較的いいお家柄の奥様であった。本人も予想だにしなかったであろう。急に、本当に急に脳出血を患ってしまったのだ。

なんで私が?

誰もが思う気持ち。

Sさんも強く、悔しく思っただろう。

Sさんは非常にプライドが高かった。

『なんでこんな身体になったのか?』Sさんはよく言っていた。

そしてそんなSさんは治ることにとてもこだわっていた。

元に戻りたい。切実な想いであった。

しかし、しっかりリハビリ病院(回復期病棟)で努力を重ねてきたが本人が望む形、身体での退院には至らなかった。

在宅に帰ってきたタイミングにてリハビリを継続したいという強い希望、治りたいという思いからリハビリがスタートしたのだ。

リハビリ開始当時Sさんはがむしゃらだった。

きっと病院ではできなくても家なら、慣れた環境ならできる。と思っていたに違いない。

それが思うようにいかず、また転んだりと失敗を繰り返し、その度落ち込み涙していた。

まだまだ花盛りであったSさん。友人の中にも同じような病気を患った人はおらず、お見舞いの人の言葉にも表面では笑顔で返すものの、「頑張って、、、なんて適当なこと言って、、、」

と友人さえも遠ざけようとしていた。

そんなSさんの姿を、頑張りを、行動をみて皆さんはどう思うだろう。

「いつまでも動かない手にこだわらず、できることやればいいのに。」

そう感じる家族。

頑張ってるのもわかってるからこそかけれない言葉もあるだろう。

Sさんは、とある会に着物をきて出席したいという気持ちを強くもっていた。

しかし、こんなみっともない姿を知り合いに見せるなんて、、、と相反する気持ちも強く感じていた。

完璧を求めていたSさん。確かに前と同じような立ち姿で会に参加することは難しかったが一つ一つ代替案を提示しながら本人と話し合ってきた。

この時、私が気をつけたことは、『できない』ではなく『できる』という気持ちを持ってもらうように関わったことだ。

この方法なら大丈夫よ。

これならきっと危なくないよ。

こーいうサポートあれば安心よ。

この道順で行けば車椅子でも大丈夫。

できるイメージを少しずつ持ったSさんは、完璧主義だったSさんはだんだん今の身体にあった方法を受け入れ、前向きに階段を登る練習や、自分が考える案(この身体だったらこーしたらどうか?など)を伝えるようになってきた。

そしで、晴れて目標としていた会に参加することができたのだ。

会が終わってホッとしたのも束の間、次の会にはこーやって参加すると次なる目標も今の課題も抽出してきたのだ。

さすがだな。と思ったのだ!

病気を患うことは確かに、失うもの、諦めることも多い。しかし、アイデンティティや「あなたらしさ」を失う必要はない。

Sさんは自分らしさを追求すべくできること、やりたいことに貪欲に取り組んでいるのである。

オジ様にしかり、着物を着たいという強い気持ちのSさんしかり、

この姿をみて

きっとあのDAIGOも言うだろう。

RSI

「らしく生きる:Ra Shiku Ikiru」

いぇーぃだぜ。

2025.11.14

訪問4コマ漫画 ㊾「お、も、て、な、し。のココロ」

日本政府観光局によると『2025年7月の訪⽇外客数は 3,437,000 人で、前年同月比では 4.4%増となり、7月として過去最高であった』とのこと。

確かにこの夏は、暑いにもかかわらず右を向けど左を向けど、外国の方が日本の文化を、観光を楽しんでいる姿をたくさん見る。

暑い暑いと怠け、インドア生活を送っている私には、遠い国からはるばるいらっしゃった外国の方々のバイタリティたるや、崇めるに値する。

とまぁ、日本を高く評価し、楽しんでいただいているのにはきっと理由もあるのだろう。

その一つに、2013年9月7日に開催された第125次IOC総会で、東京オリンピックの招致プレゼンテーションでの滝川クリステルさんの『お・も・て・な・し』は大きな話題を呼んだ。きっとあの映像からも日本を連想する外国の方は多いに違いない。

訪問リハの現場でもいわゆる『おもてなし遺伝子』を持った利用者様に遭遇することは多々ある。

Aさんとのお付き合いは早10年近くなる、レビー小体型認知症という難病を患い徐々に低下していく身体機能、認知機能。

レビー小体型認知症とは、アルツハイマー病に次いで多い認知症で、特徴的な症状としては「幻視」や、「パーキンソン症状」がみられ、物忘れやうつ症状なども認められる病気である。

Aさんも出会った当時は歩行器を使って1人で歩いたり、屋外歩行練習を行うことができていた。病気のこともあり早くに有料老人ホームに入居しそこで安心、安全な生活を送っておられた。

訪問リハの現場は基本、在宅、いわゆる家が現場となることが多いのだが中には有料ホームに入居されている方にリハビリのお手伝いをするとも少なくない。

在宅と違って、整った環境だったり適切なケアが身近にあるため危険は少ない分、身体的なケアを中心としたリハビリを行うことが多い。Aさんのリハビリも下肢の筋力を低下させないようにという目標のもとスタートしたのである。

Aさんはとても上品な方であった。

Aさんとのやり取りを重ねるにつれてAさんは『ココア』を淹れるのが得意!だということが判明した。

「今度ぜひ美味しいココア飲んでみたいなー」

その一言がAさんのおもてなし精神にスイッチを入れたのだ。

次の訪問の際、お部屋にお邪魔すると開口一番に

『先生、今日はお時間あるのかしら?』

相手のスケジュールへ気遣いも忘れないAさん。

「んん?大丈夫ですよ。」

そう答えるや否やバイタルを測ることもそっちのけでいざ歩行器を手に取り

「先生、私についてきて」

珍しく積極的、強引なAさん。

そういうと、ホームの共有キッチン?まで案内する。

なんのことや?と思いながらついていくとAさんの歩行器の荷物入れから『ココアの缶』がでてくるではないか。

サプラーイズ!!

「いつも先生にはお世話になってるから、今日は私がもてなしたいの」

そういうと、何分も何分もかけて最高の一杯のココアを入れてくれたのだ。

「私のココアは特別なのよ」

得意げな顔が今も思い出される。

上品なAさんはさらに歩行器の荷物入れからお菓子を取り出した。

「本当はケーキなんて買いに行きたいけど行けないからこれで我慢してちょうだいね。」

なんて可愛いおもてなしだろう。私は訪問リハの仕事そっちのけで最高のアフタヌーンティーを楽しんだのである。

おもてなしはホスピタリティとも訳され、我々人と接する仕事においては大事な精神である。

私はAさんのちょっとした心遣いから改めてホスピタリティとはなんぞや!?と受ける側として考えた。

ホスピタリティ=与える

と勘違いしている人もいるだろう。

何かしてあげることがホスピタリティだと。

違うよね。

Aさんとのお付き合いは10年に渡り病気も進行し今はあのココアを飲むことはできないけど、今でもあのココアの味は忘れない。

可愛いAさんは見える幻視までも私を楽しませてくれた。

「先生、今日はキラキラした片栗粉がお空から降ってくるの、綺麗ねーー」

未だかつて空から降る片栗粉を経験したことないが、きっと綺麗なんだろうなーと想像しつつ、

「キラキラ見えていいですねー」

なんて曖昧な返事をしたら

「いいわけないじゃないのよーー。」とまさかの変化球を、返してくることも。

ホスピタリティ、おもてなし。

目配り・気配り・心配りがまだまだ足りない私であった。

2025.09.08

訪問4コマ漫画 48話

これが生きるに寄り添うこと。かな。

おかげさまで、、、

マザース成城中野支部はこの度10周年を迎えることとなった。開設してまもなく入社した私はこの10年マザースと共に歩み、そして年をとった。

その間、世の中もすこぶる速さで展開しており、介護保険の法改正も2005年から3年ごとに法改正されている。

私が訪問業務に初めて従事したのは大学卒業後、理学療法士として3年目だった。

まだまだ介護保険ってなんぞらほい。

という人も多かった頃に比べると、支援する私たちも意識が変わった一方、支援を受ける利用者、家族も介護保険を利用して地域で生活する、最期をどう迎えるかという意識に変化があるのは言うまでもない。

今では馴染みのある「終活」という言葉は2009年にメディアを通じて初めて世に出てきたが、いまでは終活は年を重ねる上で非常に大切なワードになっているのは身をもってわかる。

たった10年を振り返るだけでも、

介護保険という限られたワードを元に振り返ってみても

時代とともに変わってきたなと思う。

住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的提供が求められるようになり、住みなれた街で最期まではもちろんのこと、

高齢者のできる力を伸ばす!

というケアへシフトしてきていると感じる。

また、テクノロジーの進歩にて見守りセンサーや遠隔モニタリングなど実際にそばにいなくても本来の目的を果たせるように技術は進歩しており

介護施設ではスタッフの負担軽減や業務の効率化に役立っている。

利用者様の目線に立てば

利用者、家族の「選ぶ権利」の意識が高まり、受け身の姿勢から、「こうなりたい」「こうしてほしい」「こんな生活を送りたい」と意識が変わってきたと感じる。

家族に関しても「介護は家族が行うもの」

という意識からどんどん外部サービスを利用することへのハードルが下がったと思う。

と、まぁ私の考えの偏りはあるかもしれないが、

私は思う、

・選ばれることへの責任

・サービス質とは、、、と。

先日、とある会で訪問マッサージの会社の営業を担当されている方とあれこれ話す機会があった。

お互い、保険下でサービスを提供するものとして、これからのサービスのあり方に関して話したのだが

「保険下で目的意識なくサービスを提供していると技術(サービス)の質が落ちる。という危機感を持っている」と。または技術の向上がない。と。

私はその言葉に共感したのであるが、、、

確かに、利用者様によっては「きてくれるだけでありがたい。」なんて言ってくれる方も、確かにいる。

しかしこれからの時代、それだけではセラピストとして生き残っていけないなと感じるのだ。

一方で介護業界は慢性的な人手不足。

質よりも量を確保することが難しいのが現実で

選びたくても選べない状況も事実である。

私は初任者研修の講師もさせていただいているのだがその際、受講生に「高齢者のイメージを教えてください」と問う。

出てくるワードはネガティブなワードばかり。

「あなた達、行く末はみんな高齢者になるのよ、こんなネガティブワードで悲しくない?」

なんて質問しようもなら、みんな苦笑いの場面を何度も直面した。

さぁスタートに戻ろう。

今までの10年を振り返り、これからの10年を明るくするためには??

責任という言葉は重くのしかかるかもしれないが、見方をかえれば『やりがい』につながるし、

年を重ねることへのネガティブなワードが減り、ポジティブな言葉へ変換されれば

きっとこの業界自体の未来も明るいであろう。

私がコラムを書くのは違った切り口から介護・医療の楽しさ、深さを伝えたいと共に、アハって笑ってもらえたら、、、、

訪問リハも楽しいじゃん!と思ってもらいたいからで、、、、

先日、とある利用者様から言われた一言

「老い先短くとも、自分でありたいわね。」

正解がない人生において、まさに終着駅を近くに感じる今だからこそ、こうあるべきだとか、こうした方が安心だとか周囲の意見も最もだが、自分を大切にしたいという気持ち。

寄り添うってそういうことだよな。

だからこそ、

・選ばれることへの責任

・サービス質とは、、、と。

といながら今日も訪問を通じて利用者様の生きるに寄り添いながら、なんかオモシロネタはないかと、わるーい顔をして日々業務をおこなうのでありました。

これからもマザースと4コマコラムをどうぞよろしくお願いします((〇┓

2025.08.23

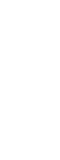

訪問4コマ漫画 47話

「真夏の思い出」

暑いったらありゃしない。

毎年、言ってますね。

だって、暑いんだもん。言わせてよ。

さてさて、この季節の訪問リハのプログラム内容は本当に頭を悩ます。

なぜなら、屋外歩行練習を実施することが命からがらなのだ。

訪問リハビリのプログラムの一つに、屋外歩行練習を取り入れている利用者は結構いる。

屋外歩行練習の目的は、安全に外にでるようになる!ということもそうだが、

今日も外を歩けた!という事実が、明日生きるための安心につながる方や

引きこもりの方を外に連れ出す!という名目で行うこともある。

しかし、今年もこの暑さだ。

屋外歩行練習を実施するか否かの見極めは非常に難しいところである。

ふと、屋外歩行に関してAさんもよく頑張ってたなーーー。と思い出す。

年配の男性の利用者様の傾向として、

・家族の言うことは聞かないが、先生(医者や看護師など)の指示には従順。

・一度決めたら、なかなか融通が効かない。(プログラムの臨機応変な変更ができない)

ところがある。

Aさんもその口で、リハビリの時間は一緒に外にでて公園を一周するってことがルールであった。

多少雨が降ろうがお構いなし。雨で前髪がヒタヒタになっても歩くのだ。

とある暑い日。

ミーンミーンとセミの声。

なんじゃこりゃと叫びたくなるような暑い日。

こんな日も暑さ対策をしっかりして屋外歩行練習をいつも通り実施した。

途中休憩を挟みながらAさんとお話しタイム。

普段寡黙なAさんは、この休憩タイムはほぼ私が一方的に話を(もう漫談といっていいだろう)聞いているだけ。

理解しているのか?してないのか?うんうんと合いの手だけくれる方であった。

この日も暑さ相まって、どーにもならない暑さへの愚痴をこぼす私。暑くて眉毛がなくなるだとか、ペットボトルの水がすぐにお湯になるとか、落ちのない話を繰り広げる。

そんな会話の最後に

「よく、こんなに暑いのにAさん、外歩き、頑張りますね。」

と声をかけた。

すると、普段寡黙なAさんが、、、

「あなたが来ないと、外歩けないから。」

と口を開いた。

普段口数の少ないAさん。

そっかーー。と私は思った。

屋外歩行練習も本人からやりたいというわけではなく、本人の能力を加味して提案したプログラムだった。

そして毎週屋外歩行練習をすることでなんとなくルーティン化してしまったプログラム。

慣れてしまったのは私の方で、そこに対してしっかりと目的を持って取り組んでいたのはAさんだった。

プログラム内容は変わらずとも、取り組む意思や目的は実は変わっていたりする。

本人の気持ちをその都度確認したり、本人から引き出せてなかったのは私の方だった。

Aさんも初めこそ、なんとなくリハビリスタッフの提案に対して同意し屋外歩行練習を開始しただろう。それが今では、リハビリの時間は外を歩ける時間と意味付けされており、強い目的を持って取り組まれていたのだ。

そっか。できる限り外を歩くことを取り組もう!と思った時間だった。

季節はすぎ、今度は寒い日のこと。

「今日はちょっと寒いけど上着着たら大丈夫だから、外いこっか?」

いつも通りの声かけをした。

するとAさんは

「寒いからやめる」

えっ。

あの真夏の炎天下ではへこたれなかったメンタルは、ちょっと木枯らし吹く寒い日には簡単に諦めにつながってしまった。

そかそか!そーだよね!

Aさんの気持ちを尊重しつつら、さて何しようかなー?と思うのを思い出した。

さぁ、まだまだ暑い日が続きそうだ。

あなたは真夏にどんな思い出がありますかぁ??

2025.08.23